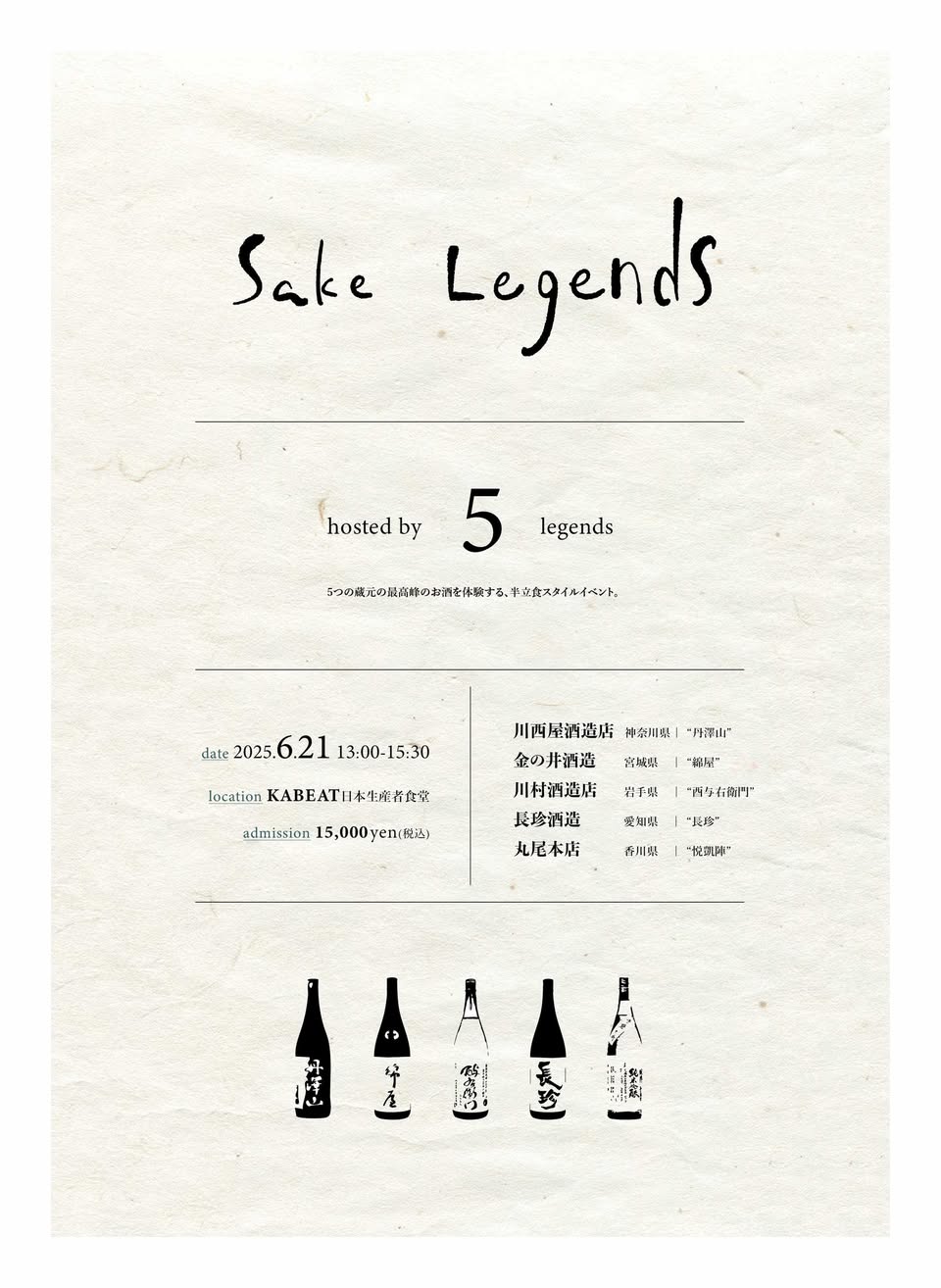

SAKE LEGENDSについて: 5人の酒蔵が集い、それぞれの酒造りの魅力を発信する特別な場を企画しました。それぞれの蔵元の最高峰のお酒を体験する、半立食スタイルイベントです。 川西屋酒造店 神奈川県 | “丹澤山”金の井酒造 宮城県 | “綿屋”川村酒造店 岩手県 | “酉与右衛門”長珍酒造 愛知県 | “長珍”丸尾本店 香川県 | “悦凱陣” 日本酒の奥深さを味わっていただくだけでなく、それぞれの蔵元が大切にする酒造りの技と想い、理念や哲学に触れ、日本酒文化に対する理解を深めていただく、貴重な機会です。3人のお燗番が最高の状態で提供する、ここでしか味わえないものを含めたお酒、厳選ビュッフェの食事、そして蔵元とのコミュニケーションをお楽しみいただける半立食スタイルです。 会費:おひとり様 15,000円(税込)事前にLive Pocket(下記QRコード)にて入場券をご購入ください。申込多数の場合、開催日前に販売を終了させていただくことがあります。 参加酒蔵: 川西屋酒造店 純米酒造りに特化し、料理と調和する食中酒を追求。明治30年創業。金の井酒造 清冽な仕込み水と厳選米で、食に寄り添う酒を醸す。大正4年創業。川村酒造店 酸味と旨味が織りなす、唯一無二の純米酒。大正11年創業。長珍酒造 「長珍」は、濃醇な旨味と柔軟な味わいが魅力。明治元年創業。 丸尾本店 原料米のポテンシャルを引き出し、豊潤で深みのある酒を醸します。明治18年創業。 お燗番: 多田正樹 品質管理から接客までをこなす、日本酒に関するサービスの専門職「酒番」 。髙木晋吾 「えんじゃく、」カウンターに立ち、極上の燗酒を振る舞う「お燗の魔術師」。武笠陽一 坂戸屋5代目店主。多方面の信頼を集める日本酒のエキスパート。 会場: KABEAT-日本生産者食堂-東京都中央区日本橋兜町7-1KABUTO ONE 1F東京メトロ日比谷線・東西線 茅場町駅11番出口 幹事 : CHILL kagurazaka、坂戸屋問合せ: sake.legends@gmail.com

大山街道ふるさと館 令和6年度まちのマイスター講座「日本ワインを楽しもう」 坂戸屋は創業1902年、高津区役所に近い大山街道沿いにお店を構える 日本酒、日本ワイン、ナチュラルワイン、本格焼酎の専門店です。 店主の 武笠 陽一 氏から、日本ワインの歴史や味わい方を聞きながらワイン の試飲をし、日本ワインへの造詣を深めましょう。 ● 開催日時 2025年2月25日(火) 10:00〜12:00 ● 会場 大山街道ふるさと館 (川崎市高津区溝口3-13-3) 3階 第1・2会議室 ● 参加費 2,300円 ● 主催 大山街道ふるさと館 >詳細はこちら

2025年2月16日(日)に、地元、川崎市高津区の酒屋「坂戸屋」さんとのコラボ企画『筋トレ?脳トレ?いえ、酒トレ です!- Lesson2:地元・神奈川の日本酒 〜モダンとクラシック〜』を開催いたします。 トレーニングを続けることで少しずつ技術や力を身につけていく。出来なかったことが徐々に出来るようになる。そんな自分のペースで進めるイメージで「お酒のトレーニング」=「酒トレ」。 その「酒トレ」を発案し、実践する川崎市高津区の酒屋「坂戸屋」の店主、武笠陽一さんをコーチにお招きしての企画です。 今回のテーマは「地元・神奈川の日本酒 〜モダンとクラシック〜」。 神奈川県でも魅力ある日本酒が造られています。その中から新しい発想で醸された「モダン」、伝統的な造りの「クラシック」という切り口で日本酒をピックアップ。実際に試飲しながら、バリエーション豊かな日本酒の進化を学びましょう。 日本酒について知りたい方、日本酒を飲むのが好きな方、ぜひご参加ください。 ※「酒トレ」でお酒に強い体質になれるわけではありませんので、ご注意ください。 ● 開催日時 2025年2月16日(日) 15:00〜16:30 ● 会場 にこぷら新地/ 川崎市高津区二子2-6-47 東急田園都市線二子新地駅 西口より徒歩2〜3分 ● 参加費 3,500円 セミナー代 ・ 試飲用の日本酒 当日、受付にてお支払いください(現金のみ。できるだけお釣りのないようお願いいたします)。 ※当日、体調のすぐれない方は、イベントへの参加をご遠慮いただきますようお願いいたします。 ● 定員 30名(予定) 20歳未満の方、自動車、自転車などを運転予定の方へのお酒の提供はできません。自転車の酒気帯び運転も厳罰化されています。 ● 内容 【酒トレーニング Lesson 2:地元・神奈川の日本酒 〜モダンとクラシック〜】 神奈川県内で造られる日本酒を、新しい発想やアプローチで醸される「モダン」、伝統的な造りの「クラシック」という切り口で分類し、実際に試飲します(6種類を予定)。 それぞれのお酒が持つ味や香りの違い、燗つけによる味わいの変化など、バラエティ豊富な日本酒の世界を体験できます。 セミナーの始めに、(簡単にですが) Lesson 1で学んだ日本酒の4タイプ「爽」「穏」「濃」「熟」の復習もします! (Lesson 1に参加していない方も、ぜひご参加ください) ● 申込方法 以下の申込みフォームよりお願いします。 申込みフォーム ● 講師 プロフィール 武笠陽一さん 大手ビール会社勤務を経たのち、100年以上続く「坂戸屋」の 5代目店主に。 会社員時代に経験した大量生産 ・大量消費のビジネススタイルとは全く逆の、 丁寧に造られた本物を取り扱う、 妥協のないスタイルを貫く。 酒を知り、 酒の造り手と味わう人の双方に信頼される本物を知るエキスパート。 フランスのパリでも SAKE TRAINING を実施し、日本酒の魅力を国内外に伝えている。 坂戸屋 〒213-0033 川崎市高津区下作延2-9-9 MSB 1F ホームページ:https://sakadoya-style.com/ Instagram:https://www.instagram.com/sakadoya/ Facebook:https://www.facebook.com/sakadoya.sake.mizonokuchi ● 主催 NPO法人DT08(ディーティーエイト)

開催日時:2月16日(日)、3月16日(日) いつも激しい #酒トレ に励まれ、扱っているお酒への愛情溢ルルお二人とのペアリング。 2月と3月に渡って先手、後手に分かれ二度のペアリングeventを開催。 ①、②品共通の皿もご用意っ。 お互いの合わせるお酒は3/16の二回目が終わるまでシークレット。 いらしたお客様もSNSは3/16終了まで我慢してくださいまーせ笑 料理 8皿 お酒 8種 日本酒?wine?クラフトビール?? 18700jpy tax in 現金でご用意くださいませ。 2/16 番頭 澤畑の回 15:00start or 18:00start 3/16 店主 武笠の回 15:00start or 18:00start 各回8名 ※キャンセルポリシー できるかぎり、代役を立てていただけると助かります。 それぞれ3日前(2/13,3/13)まではキャンセルを承りますが、それ以降はeventの代金を頂戴する形となります。 問い合わせand予約は酒坊主さんまたは坂戸屋のInstagramの DMで承ります。

*香港での開催イベントになります。日期:2025年1月19日(Sun)時間:15:00-18:00地點:九十番地居酒屋 (尖沙咀金巴利道28號君怡酒店1樓)資料:香港一直深受日本飲食文化影響,而清酒在近10年間發展得翻天覆雨,是次活動由3間香港有HEART清酒商,希望令大家更深一層感受到日本清酒其中一個很美的世界 -「燗酒」(暖至熱飲方式),期望冬天清涼的下午舉辦第二屆「香港燗酒祭」推動清酒多樣性﹑感受清酒多姿多采的一面,希望無論新手﹑老手都能夠樂在其中。活動精心選酒,可能會打破大家坊間聽到「什麼什麼清酒不能熱飲」的都市傳說!現場會有超過15款酒提供品飲,加品牌代表專業講解,仲會有唔同溫度熱酒提供,仲仲會有小食供應!舉辦方: 酒元商店﹑酒魂﹑酒道活動支援、技術指導:五嶋慎也 先生 (Godenya, 2024 Michelin Awarded Sommelier)特別合作:武笠陽一 先生 (坂戸屋1902年創業地酒專門店第五代目、資深清酒從業員)費用: 每位$480正 (包含加一服務費以及適量小食)名額有限: 80人條款: 酒款是以由舉辦方發辦,一經付款,不設退款。如有任何爭議,舉辦方保留一切更改權利。

開催日時:9月8日(日)12:00〜、16:00〜 日本酒伝道師の武笠さんと、料理研究家 吉田愛さんがお届けする、「日本酒と料理のペアリング講座」。9月は特別編として、福島県・南会津町で酒造りに邁進する4つの酒蔵の日本酒に焦点をあて、<風土を醸す>とも表現される地酒を味わい、南会津町の食材をふんだんに使った料理とのペアリングを楽しみます。福島県は「日本酒王国」と言われるほど、質の高い日本酒を造る酒蔵がひしめき合う県。南会津町には、国権酒造、会津酒造、開当男山酒造、花泉酒造の4蔵があり、地域に密着した酒造りは全国の日本酒ファンから注目を浴びています。南会津町は、全面積のおよそ90%が森林という、豊かな自然に恵まれた農村地帯。大きく4地区に分かれた地域では、広大なそば畑があり、特産の南郷トマトやアスパラがあり、昔ながらのみそ造りがありと、全域がおいしいものにあふれています。日本酒もまたしかり。地元で愛されている4蔵のお酒は、この地で味わう料理には欠かせないもの。おだやかな飲み口、ほどよい酸味、キレのよさなど、料理に寄り添う<食中酒>が中心のラインナップは、ほっと癒されるおいしさです。 夏から秋へと移り変わるこの時期に、南会津町の旬の食材を使ってお酒に合う料理を作ってくれるのは、吉田愛さん。食材の持ち味を引き出し、和・洋をおり混ぜたラインナップはまさに絶品! 今回はレシピとともにデモンストレーションで作り方もご紹介します。 当日は、蔵元のかたもオンラインでご登場いただく予定です! 武笠さん、吉田さんの最強コンビで開催する南会津町4蔵のペアリング講座を、ぜひお見逃しなく! みなさまのご参加をお待ちしています。 >詳細・ご予約はこちら

外国人旅行者のための、非日常体験に特化した予約サービス「Wabunka」に参加しています。ハイエンドのインバウンド企画の一端として、クオリティの高い日本の食文化を体験していただきます。https://otonami.jp/wabunka/experiences/en_sakadoya-sushi-kimura/

開催日時:7月21日(日)16:00〜18:00 武笠さん、吉田愛さんの最強コンビがお届けする、「日本酒と料理のペアリング講座」。7月は神奈川県の大矢孝酒造の日本酒にスポットをあて、じっくり&ていねいにテイスティングと料理ペアリングを楽しみましょう! 大矢孝酒造は1830年に創業。蔵は神奈川県の北西部、豊かな自然に囲まれた愛川町にあります。代表銘柄は、新酒でリリースされる速醸仕込みの「残草蓬莱(ざるそうほうらい)」と生酛仕込みの「昇龍蓬莱(しょうりゅうほうらい)」。それぞれの銘柄を冠したお酒には、原料米や造りを変えたバラエティに富んだラインナップが揃い、四季折々、さまざまなシーンで楽しんでほしいという8代目蔵元・大矢俊介さんの思いが熱く伝わってきます。 講座では、いま飲むべきお酒4種をテイスティングし、吉田愛さんのおつまみとのペアリングを実践しながら、飲み方によってお酒も料理もさまざまな表情を見せる奥深さを存分に体験していただきます。今回は、たこのセビーチェ、焼きなすのディップなどの洋風おつまみや、ゆで塩豚の香味だれ添え、手羽先の塩から揚げといった和風おつまみなど、お酒に合わせた<旨口>をラインナップ。武笠さんの日本酒レクチャーとともに、愛さんには、おつまみ作りのワンポイントも教えていただく予定です。みなさまのご参加をお待ちしています! >詳細・ご予約はこちら

開催日時:6月29日(土)14:00〜18:00 三重県伊賀市より るみ子の酒、はなぶさ、Riestyleを醸す 森喜酒造場杜氏の豊本理恵さんにお越しいただき テイスティング&レクチャーを致します! 通常のインストア試飲会の通り入場に制限は設けませんが 当日の状況によりお待ちいただくことがございます。 その際はどうぞご容赦くださいませ。 日時;6月29日(土) 14:00〜18:00 参加費;フルテイスティング2,000円(税込) 場所;坂戸屋店内 入場;フリー (状況に応じて制限する場合あり) 酒番;豊本理恵さん . . ※お支払いは現金.クレジットカード.各種PAYで。 ※完全禁煙です。 ※飲酒運転NGです。当然自転車もスケートボードもNGです。 ※おつまみなどの持ち込みや店外での飲食はNGです。 ※節度のある時間と飲酒をお守りください。 ※仮に泥酔者が出たらその時点で撤収させていただきます。 ※写真のお酒はイメージです。当日変更する場合ございますのでご了承ください。

「酒楽の会-日本酒の愉しみ」 古来より世界各地で親しまれ、風土や文化のなかで進化してきた酒。「酒楽の会」では、世界中の多種多様な酒を愉しんでいただくべく、各回ごとにテーマを設けてその魅力をご紹介いたします。 1902年創業の老舗酒販店「坂戸屋」5代目店主 武笠陽一氏を講師にお招きし、「日本酒の愉しみ」をご紹介いたします。造り手と飲み手の双方から信頼されている武笠氏が、独自に分類した「爽」、「穏」、「濃」、「熟」の日本酒4種をご試飲いただき、温度帯の違いにより変化する味わいをご紹介するとともに、五味五色の麹をはじめ、「蘇」と呼ばれる古代の乳製品や和菓子との相性をご確認いただき、「あて」によって広がる日本酒の味わいをお愉しみいただきます。是非ご参加ください。 ※オンラインでのご予約は2日前までとさせていただきます。予約締切後は、下記メールへお問い合わせください。 higashiyamastudio@simplicity.co.jp 記 日 時 6月16日(日) 第1部 13:00 - 14:30[12:45開場] 第2部 16:30 - 18:00[16:15開場] 会 場 HIGASHI-YAMA Studio(旧 HIGASHI-YAMA Tokyo) 東京都目黒区東山1-21-25 講 師 坂戸屋 店主 武笠陽一氏 講座内容 ・座学 ・試飲 ・質疑応答